Oscar Ghiglia, il grande maestro dimenticato

di Riccardo Tronci

– “In Italia c’è Ghiglia; c’è Oscar Ghiglia e basta” [A. Modigliani]

Oscar Ghiglia è Oscar Ghiglia, non ci sono etichette abbastanza soddisfacenti, definizioni ben delineate: Ghiglia scappa da ogni singola parola che cerchi di racchiuderlo. La sua pittura è stata avvicinata ed accostata a molti illustri nomi, dai classici fino a Cezanne, trovando riscontri interessanti, assonanze, mai teorie esaustive.

Si potrebbe semplicemente asserire che Oscar Ghiglia è un pittore del tutto e poco accademico, che per la natura di autodidatta riesce ad assorbire gli schemi degli altri senza esserne assorbito, arrivando a dipingere il vero, soggettivo, mescolando componenti post-impressionistiche, pennellate corpose di derivazione macchiaiola, studi di riflessi fiamminghi e campiture piene, senza contorno, come nella scuola veneziana. Proprio da Tiziano e Rembrandt, studiati entrambi a Firenze, parte la sua produzione artistica agli albori del 1900, dove esordirà addirittura alla biennale di Venezia con un quadro, “(Primo) Autoritratto“, che coglierà il favore della critica. La tematica della luce nella tela è un chiaro riferimento a Rembrandt, come i riflessi accentuati, mostrati con piccole e chiare pennellate, a Tiziano (e Fattori) e tuttavia non è un quadro accademico, ne traspare una strana sensazione, malinconica, quasi ipnotica. La profondità degli occhi del soggetto, Ghiglia stesso, è pari alla desolazione della “Vecchia” ritratta con un cartiglio in mano (su cui si legge “col tempo”) di Giorgione. E tuttavia lo sguardo è fiero, quasi di sfida e non di abbandono come nel maestro veneto.

Dopo il successo ottenuto dal suo primo tentativo di ritrattistica, Oscar Ghiglia manterrà un vivace rapporto con questo filone, pur sempre modellandolo a proprio piacimento, come del resto nelle nature morte. In molti lo hanno immediatamente accostato a Cezanne, per tematica e non solo, ma proprio la moglie Isa Morandini, nella biografia, scrive: “E’ bene ricordare che le nature morte di Cézanne non le conosceva neppure di nome non che viste le riproduzioni”.

Sicuro ed appurato è il rapporto ideale con Gauiguin, introdottogli dall’amico collezionista Henry de Pruraux. E’ proprio Gauiguin a far riflettere Ghiglia, portandolo sulla soglia di nuovi passi, pur sempre originali, vivi, personali. Alla riflessione sullo stile Nabis di Serusier, a quella sui grandi veneziani (studiati in un soggiorno nella Serenissima del 1902), a quello sulle campiture di Fattori, si accompagna una costante tendenza personale, estremamente soggettiva. Si direbbe che Oscar Ghiglia comprenda le differenti influenze senza lasciarsene assorbire. Ad esempio è chiaro il suo meditare sull’impressionismo e sul post-impressionismo nel quadro “La signora Ojetti nel roseto” (1907), quadro commissionatogli dal critico d’arte e suo grandissimo estimatore Ugo Ojetti. Si avverte la medesima volontà di riprendere il vero propria degli impressionisti, ma la pennellata non risulta evanescente, quanto mai corposa. I soggetti non hanno bisogno di ribadire la propria massa attraverso la linea di contorno, seppur organizzati abilmente nello spazio della tela, si stagliano e si delimitano l’un l’altro con la sola distinzione del colore, talvolta talmente pastoso e denso da assomigliare a un bassorilievo. L’approccio quasi matematico del pittore si nota nella costruzione prospettica data dai fusti ritratti ai limiti del quadro.

Dal 1908 il suo forte interesse per la natura morta, che lo accomuna in molti aspetti a Cezanne. Probabile quanto improbabile che Ghiglia non conoscesse Cezanne: proprio di quegli anni è l’infuocato articolo su “Vita d’arte” dell’amico Ardengo Soffici sul pittore provenzale, del medesimo periodo la mostra retrospettiva al Salon d’automne. Tuttavia la scelta del tema “natura morta” deriva con assoluta certezza più da una ispirazione interiore, dalla possibilità di disporre liberamente degli oggetti nell’intimità, studiandone la luce, i riflessi, interpretando l’ambiente casalingo come una quinta teatrale in cui dare sfogo alla propria interpretazione del vero. Che vero non è. Piuttosto una ricerca consapevole di scorci: “La pittura è infatti per lui, non un modo d’inventare o sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il vero e renderlo con l’arte prezioso, durevole e desiderabile : prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo gode” scrive proprio Ojetti su Dedalo nel 1920. Quello con la natura morta è un rapporto intimo, una sorta di indagine interiore, cominciata, stando a quanto scrive la moglie (senza che a noi sia pervenuta alcuna prova, purtroppo) dal 1905, con due nature morte, una con il “teschietto del gatto” e una con “peperoni e uva nera“.

Oscar Ghiglia ritrae il “vero”, lo fa senza voler essere classico, lo fa senza voler essere post-impressionista o macchiaiolo. Ritrae il vero combinato secondo attenti e studiati schemi di luce, confezionando capolavori in cui la realtà non è lo scopo della pittura, ma il mezzo, il tramite attraverso il quale comunicare.

Esemplare della ricerca pittorica di Ghiglia è il ritratto di Ugo Ojetti nel suo studio. Il pittore livornese tratta qui la ripresa di una persona come una natura morta, in primo luogo per le pennellate e per il colore, che si trova più compatto nel centro, per arrivare ad alleggerirsi ai margini dove, in questo caso, sembra essere il reale oggetto della tela. La luce è diffusa, sembra quasi smaterializzare il critico d’arte, pur rendendolo statuario nella sua caratterizzazione, mentre solleva lo sguardo da un libro aperto, indossando un monocolo. La sua giacca azzurra ci riporta alla mente i colori di Cezanne, ma gli occhi virano presto dal centro del quadro ai tre petali caduti sulla scrivania di mogano, ai riflessi degli oggetti metallici, per poi scavalcare il soggetto della rappresentazione migrando verso la perfezione prospettica dei libri alle spalle di Ojetti. L’attenzione per il particolare, la capacità di rendere ogni singolo oggetto protagonista della tela, l’abilità nel disegnare la luce con il colore lo fa assomigliare più a un Vermeer italiano che a Cezanne.

Oscar Ghiglia, “Ugo Ojetti nello studio” (1909-10) collezione privata

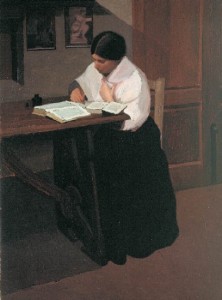

Oscar Ghiglia, “Donna che scrive” (1908), collezione privata

Papini è forse il primo ad accorgersi della maniera di Ghiglia, scrivendo: “Ma da più di un anno la maniera di Oscar Ghiglia è cambiata…il principio che informa questa nuova maniera del nostro si potrebbe enunciare così: rappresentare esteriormente non cose ed oggetti, ma una emozione, uno stato d’animo permezzo di semplici e comuni figure” e tuttavia la maniera del Ghiglia avrà da cambiare ancora e ancora. Da Ugo Ojetti interiorizza la lezione di Piero della Francesca (più volte il critico lo inviterà ad andare a studiare Piero ad Arezzo) ed insieme all’amico Gustavo Sforni la critica dell’impressionismo e dei maestri post impressionisti. Nel silenzio assoluto, senza clamore, Ghiglia sembra ancora una volta risolvere il problema tra ripresa del vero e massa, anticipando l’arte restauratrice, anticipando anche Carrà, senza alcun bisogno di rivolgersi alla linea di contorno, nell’olio su cartone “Accordi di bianco”. Il colore, la sola pennellata rende Isa, la moglie colta di spalle, salda, immobile, ed è il colore meno audace, il bianco di Piero Della Francesca, a rendere la sua evidenza plastica.

Eppure nonostante un percorso personale incredibile, da reale grande maestro dell’arte contemporanea, Oscar Ghiglia non gode di particolare fama, stenta a vendere le proprie opere e a tutt’oggi solo il mondo della critica d’arte lo riconosce. Il perchè va forse ricercato nel suo stesso carattere, schivo, più attento alla riflessione che alla propria promozione: nonostante i rapporti con la critica fiorentina, con i mecenati del tempo, con Ojetti stesso e Sforni la famiglia Ghiglia non vive nell’agiatezza, anzi. A Oscar sembra toccare il destino di Fattori, lo stesso che con una sorta di orgoglio gli disse: “Tu sarai sempre povero, perchè sei un artista“, profezia e confessione che sottintendeva un “come me” e una sorta di orgoglio nel riconoscere un discepolo a cui affidare un testamento artistico. Tuttavia l’amico ed estimatore Gustavo Sforni gli propone una specie di stipendio mensile, attraverso il quale liberare la sua ricerca pittorica, pur acquisendo una sorta di prelazione all’acquisto sulla sua produzione: “credo che avendo 500 lire al mese assicurate la tua vita spirituale e materiale guadagnerebbe enormemente. Non ho bisogno di dirti che non si creerebbe nessun vincolo fra te e me, perché lo scopo di ciò sarebbe darti la libertà, non diminuirtela…”. Ed ecco che Ghiglia si invola verso ulteriori nuove ricerche, si trasferisce nel 1913 a Castiglioncello ed ammaliato dalla natura comincia a dipingere paesaggi, ritrovando le orme di Fattori, reinterpretandolo, proseguendo la pittura come “costringere un tono nello spazio giusto” abbandonando definitivamente le diatribe degli amici Soffici, Prezzolini, Papini e Ojetti su Cezanne, il cubismo ed il futurismo. Trovando ancora una volta se stesso, la sua maniera.

Passando negli anni a nuovi impulsi “cezanniani”, tra nature morte quasi dichiaratamente ispirate al maestro francese, torna sui suoi passi, e lo troviamo con un quadro imponente, reale, prospetticamente perfetto, bagnato dalla luce di Piero Della Francesca, dipinto nel 1921: Isa alla stufa. Il colore dipinge la massa, la luce scolpisce le forme, i riflessi riecheggiano ancora il quadro di Ojetti nello studio. Ghiglia è qui verista senza voler calcare la mano, senza alcun accenno alla forzatura e alla caratterizzazione eccessiva, è seguace di Piero Della Francesca per l’uso della luce, è discepolo di Fattori nell’uso del colore.

Ancora una volta Ghiglia arriva per primo, ancora una volta Ghiglia è avanti di metri e metri rispetto alla pittura restauratrice e ancora una volta Ghiglia sembra decidere di recitare dietro le quinte. Non gli interessa assolutamente salire sul carro del vincitore, non gli piace il nuovo movimento futurista e non si esalta davanti all’ascesa al potere del fascismo, anzi. Metafora della sua pittura la sua stessa vita: perde i committenti ebraici fiorentini, si ritrova ancora più solo e povero, la sua casa con i suoi pochi oggetti viene distrutta nel bombardamento di Firenze.